|

Il Capitolium

[Area forense-sacra]

|

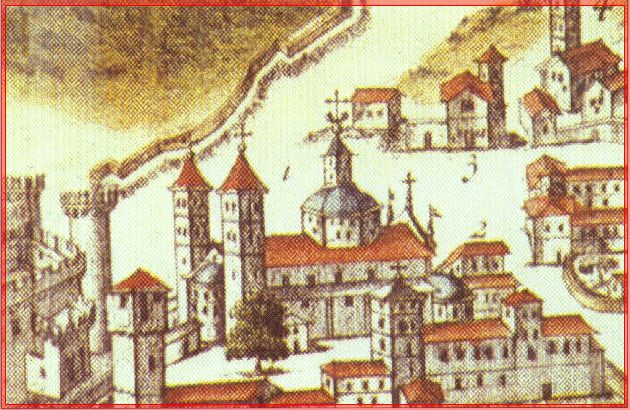

La Cattedrale di Santa Maria Assunta ed il Battistero di San Giovanni, oggi perso ma attestato nei documenti a partire dalla fine del XII secolo e ancora visibile nella figura del Theatrum Sabaudiae del XVII secolo, si elevano nella parte alta della città, che la tradizione più erudita indica come l'area sacra della colonia romana. Il luogo corrisponde al punto più alto del rilievo roccioso, a monte della cavea del teatro.

|

|

Nel libro pubblicato nel 1887, Le prime Chiese Cristiane nel Canavese, l'ing. Camillo Boggio afferma come nell'antica Eporedia esistesse il tempio dedicato al dio Sole, nume tutelare della città. Tale tempio fu poi convertito in chiesa cristiana dopo la riforma di Costantino e dedicato alla Vergine; l'attuale Cattedrale d'Ivrea è infatti dedicata a Santa Maria e pare che nel medioevo Santa Maria d'Ivrea divenne così celebre che a Pavia “venne così denominata una contrada”. Boggio sostiene quindi che la Cattedrale fosse, in epoca romana, il tempio maggiore dedicato ad Apollo, che demolita una parte della circonferenza, conservandone una parte semicircolare che divenne l'abside dell'attuale Cattedrale. In questa furono incastrate le colonne, di cui rimangono tracce nel retrocoro.

Ma la tradizione della precedente dedicazione ad Apollo venne accettata da tutti gli studiosi di storia eporediese: resti di colonne romane sono tuttora incorporati nella costruzione medievale ed oggetti votivi rinvenuti durante gli scavi per le fondamenta della nuova facciata fanno presumere la presenza di un tempio pagano.

Non appena il Cristianesimo venne riconosciuto ufficialmente, anche a Ivrea risultò evidente la presenza di un capo. Fino al 340 la città di Ivrea appartenne alla Diocesi di Milano, ma nel momento in cui il numero di seguaci del nuovo credo raggiunse una cifra considerevole, fu istituita una nuova Diocesi, con giurisdizione su tutto il Piemonte e con sede a Vercelli. Non sappiamo con precisione quando Ivrea ebbe il suo primo Vescovo. Il territorio affidato alla giurisdizione della nuova Diocesi fu, quasi certamente, lo stesso che già era stato sottoposto alla giurisdizione della colonia romana di Eporedia. E noto a tutti, infatti, come la Chiesa si sia servita e abbia mantenuto per la sua organizzazione terrena le collaudate istituzioni romane. E la stessa cosa successe agli edifici, soprattutto per quanto riguarda quelli di culto, come giustamente afferma il can. Boggio: “il convertire un tempio pagano in una chiesa cristiana era uso generale nei primi secoli della libertà largita alla Chiesa da Costantino e confermata dai successivi imperatori. Mentre infatti si sottraeva un edificio al culto degli idoli, dall'altra parte si risparmiavano le spese ed i lavori per la costruzione di un edificio nuovo”.

|

|

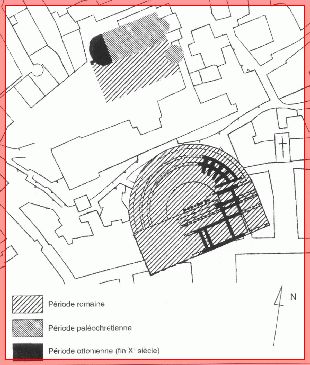

Tra il 1994 ed il 2000, la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, incoraggiata dalla Curia eporediese, ha avviato una campagna di restauro della cripta che è poi proseguita in questi ultimi anni nel deambulatorio superiore per terminare poi sui campanili. Durante questa campagna sono stati raccolti nuovi dati in occasione dell'ispezione condotta all'esterno dell'abside, dove è stato ritrovato l'angolo, al di sotto di una sequenza di sepolture medievali, di una “importante struttura conservata per pochi corsi di fondazione costruiti con apparecchio regolare di pietre e assise di mattoni sesquipedali provinciali. Lo spessore della muratura, di circa 1,85 m., ne prova la pertinenza a un edificio pubblico: probabilmente un tempio.

|

|

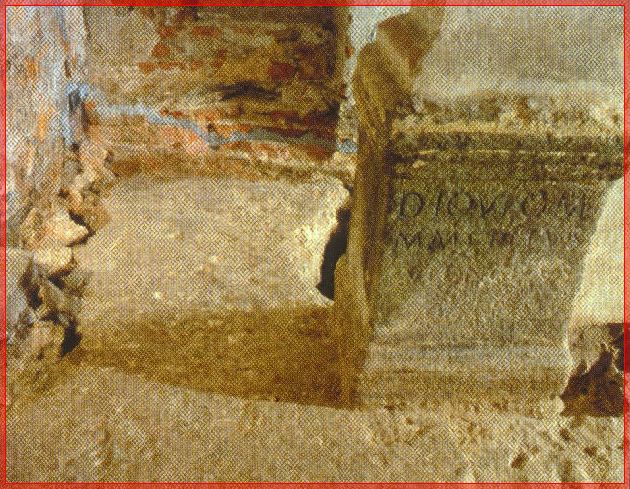

Negli strati di distruzione, di età tardoantica, abbiamo raccolto frammenti di decorazioni scultoree, di rivestimenti in marmi policromi, di mosaici pavimentali, di intonaci dipinti, di decorazioni di mobili e cornici di porte in bronzo di grande valore, che confermano l'interpretazione della struttura quale tempio“. Questa interpretazione, rimasta finora soltanto allo stato di ipotesi, era fondata sull'esistenza ddell'altare votivo dedicato a Giove riutilizzato per sostenere un tramezzo aggiunto verso la fine del Medioevo, vicino al campanile sud della cattedrale. Nonostante le modeste dimensioni del sondaggio, si è potuto notare come l'edificio romano ritrovato e il teatro, abbiamo lo stesso orientamento e questo malgrado il dislivello esistente tra i due monumenti.

Colui che raggiungeva Ivrea, passando il ponte sulla Dora, doveva contemplare una vista scenografica della città con la cavea del teatro addossata alla collina e dominata dall'area sacra sulla sommità dell'acropoli naturale.

La persistenza degli antichi orientamenti, ripresi dalla cattedrale e dal tessuto delle abitazioni circostanti, fornisce la prova dell'occupazione ininterrotta del sito; la cattedrale paleocristiana si sostituirà verosimilmente al tempio, spogliato e demolito fino alle fondamenta. L'estensione e la posizione degli elementi strutturali emersi suggeriscono uno schema basilicale a tre navate, probabilmente concluso da un abside regolare ad Est. Seppur non sia stato raccolto materiale che potrebbe riferirsi alla costruzione di strutture paleocristiane, si può stabilire un orientamento cronologico a partire dall'abbondante ceramica contenuta nei livelli che sigillavano le strutture del tempio romano, databili tra la II metà del V secolo e l'inizio del VI.

|

|